ロック史を体系的議論から解き放ちながら、サイケデリアの土着性とハードロックの非継承性を論ずる。主要1000タイトル、20年計画、週1回更新のプログ形式。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「them/the angry young them featuring van morrison(1965) pocd-1977」 2008年11月30日 先勝 静春

厚生省の元事務次官を狙った事件、誠に痛ましいが当然ながら現代的であった。思い起こせば昨今、年齢は20代後半から30代前半の若者による無差別殺人事件が頻発していた。吾等の時代、と40年前のように大上段でのたまうのはおこがましいが、90年代終わりから2000年代はじめに就職活動をむかえたエヴァンゲリオン世代の我々はバブル後の不景気による就職難を大きくこうむっているだろう。

バブルの名残りのような楽観とじわじわ来た不景気のそよ風に煽られた不安に抗うようにして、気丈なのか気楽なのか今となっては何ともいえないが、我々の少し前の世代の者たちが、自分探し、と称して正規雇用を拒み、アルバイトしながら、演劇とか、音楽的に何の価値も無いし頭の悪さの露呈でしかないストリートフォークにうつつをぬかしていたのを逆手にとって、巨大資本が、ああこいつらは面倒くさい生活保障しなくても労働してくれるのか便利便利、とばかりに、昔で言う口利き屋を資本の体系にがっちり組み込みいくらでも非正規雇用者を再生産しうるシステムを構築してしまった。口利き屋や周旋屋などは少なくとも戦前までは地回りヤクザと表裏をなした裏稼業であるが、これが資本におもねる事甚だしい小泉政権(郵政民営化は正解!)の規制緩和の後押しもあって、経済構造として合理合法されたのが、今日の派遣業の隆盛を作り、資本に対して争議の武器を持たぬ非正規非組合員とその貧困を増大させたのであった。(無論、アルバイトしながらの諸芸道への精進を徒に否定するものではない。その芸の質は当然風評の対象になるが。ここでは資本のしたたかさを言いたいだけである。)

また、こうした、純朴な自分探しを逆手に取る資本のしたたかさとは別に、バブル後に促進された人事システムの強化が、非正規雇用を増大させた大きい要因であろう。バブルまでは金の卵とばかりに上げ膳据え膳で無差別に学生を大量に迎えていたのが(一部の共産主義者は排斥されたかも知れぬが)、不景気により功利主義がより研ぎ澄まされた結果、人格が資本主義に合わぬ者は絶対に正規雇用されぬ制度がえげつなく横行し始めたのである。内気な者、発言出来ぬ者、声が小さい者、内向的な者、活発でない者、覇気が無い者、分りにくい者、特徴の無い者、コミュニケーション出来ぬ者らはことごとく内定を貰えず派遣に流れた。一方でこうした人格とは真逆の、制度内の許容範囲にいるやんちゃな者元気な者らが目上の者ら(団塊、あるいは学生運動を免罪符にして憚らぬ恥知らずの管理職)の覚えよろしく行く先々で内定を得る2極化が現出した。即ちこれが90年代終わりから2000年代はじめなのである。こうした傾向は上場企業ほど顕著であると思われるが、つまり制度内でキャラクター化しがたいししても面白くない内向的な者らが、現実の貧困と自己疎外された工場労働とキャラクターしか許容せぬ制度への憎悪に発奮して、彼らは事件を起こしたのではなかったか。それが秋葉原のあの事件ではなかったか。

ただ、秋葉原の彼はなぜ無辜の民を無差別に殺傷したのか、このことは赦し難いし不可解であった。自らのとらえどころの無いやり場の無い殺意を、せめて拙いながらも理論付けるほどの知性と努力すら無いのだろうか、殺意に疼く者らよ。無差別に殺人したところで何も世は変わらぬし、自分を苦しめた仇にもならぬだろう、それならばいっそ、憂国の士として、のうのうと私腹を肥やしている権力者が目に付くはずではないか。戦前の、血盟団事件や虎ノ門事件(当時の社会運動から全く孤立しながら独自に決行した難破大助による皇太子暗殺未遂)や無政府主義者たちによる政府要人暗殺未遂、果ては2.26事件から何事かを学んで、悶々とした殺意を思想的に形象化しうる努力を怠っていないか。極右ないし極左的思想に逢着する半端な勉強にすら至れぬほどの勉強不足ではないのか。この思想的形象化が必ずしも暗殺へと帰着するとは限らないが、少なくとも、たとえ過去であっても政治的権力を持っていた個人を狙った今回の暗殺という事件を、テロなどという、アメリカ独裁グローバリズムの象徴のような言葉に無自覚に連想的に置き換えて恥じぬこの国の政治屋やメディアに腹立たぬはずはない。

と、そこへ、如何にも政治的イデオロギー的意志のありそうな今回の暗殺事件が起きたのである。目撃証言によると歳は30~40の間と言うし、とうとう我々の世代の中から、政治権力を標的に見据えた確固たる思想的暗殺に走る者が輩出されてしまったか、と、痛ましい胸中であった。ところが、出頭した被疑者は47歳と微妙な年齢であるし、ペットを殺された恨みだと供述する始末。精神異常を装った裁判対策かもしれぬが、いずれにせよ被害者の方がただただ気の毒なだけの顛末になりそうである。大きい物語とのつながりの無い、ちっぽけな、詰まらぬ暴力の突発的発露は、さながら中原昌也の小説世界のようである。所詮、この国の現代に、イデオロギーなどという大きい物語を期待するのが無駄なのだろう。なお、ここまで読んで何か感じたそこのあなた、今すぐ非業組合の小説「軍国軍記」の注文フォームをクリックしてくだされ!本体価格無料、送料無料です。また現在、新作「夜学歴程」を推敲中。予約承ります。

さて、是無もといゼムである。後にヴォーカルのヴァン・モリソンはゼム解散後、独自の不思議音楽を奏でるだろうし、既にこのバンド音楽にも後のヴァンの音楽性の萌芽が聞き取れるが、そうした穿った聞き方が不要なほど、かけがえの無いビートロックに邁進する様に聞き惚れよう。イカシタR&B演奏の熱さと躍動に心ノル快アルバム。

さて、是無もといゼムである。後にヴォーカルのヴァン・モリソンはゼム解散後、独自の不思議音楽を奏でるだろうし、既にこのバンド音楽にも後のヴァンの音楽性の萌芽が聞き取れるが、そうした穿った聞き方が不要なほど、かけがえの無いビートロックに邁進する様に聞き惚れよう。イカシタR&B演奏の熱さと躍動に心ノル快アルバム。

60年代後半の英国の、黒人音楽に範を得た白人バンドの多くが、「黒っぽい」と評判のヴォーカリストを擁していただろう。枚挙し難いがまず思いつくのは二人のスティーヴ、即ちスモール・フェイセスのスティーブ・マリオットとスペンサー・デイヴィス・グループのスティーヴ・ウィンウッドであった。この二人に共通するのは、黒っぽさの範疇で如何にソウルフルにシャウトするかを念頭している点である。ゼムの本作が全楽曲中5割程度がオリジナルに対して、他のバンド同様9割近くをカバーが占めていたローリングストーンズの、くねくねする彼を入れてもよいだろう(無論、カバー曲のこうした実直かつ堅固な持続が後年のストーンズの達成を支えたのであった)。

この当時、黒っぽさを白人ながら追究するか、はなから諦めて得意のアイリッシュフォーク調を基盤とするか、まあ普通に歌っているかしか英国には聞き出されなかった事情から、突如のように現れたのがレッド・ツェッペリンのロバート・プラントの歌唱であった。いずれ詳しく書きたいが、兎も角、どんなに叫ぼうとも基本的に人間に優しい黒人さんや黒っぽい感じの白人の声とは一線を画して、ロバートは人の耳に悪影響を及ぼす凶暴な高音で白人独自の身勝手なゴシック的狂気を絶叫したのであった。その事の決定的さはこの王道なきロック史の大きい主題の一つであるからして今日は深入りせぬ。そして、この主題よりも重要な事として、米国ではザッパ&マザーズやジミ・ヘンドリクス&エクスペリエンスが黒白混合という、英国では俄に考え難い編成であったことを示唆するに留めよう。とりあえず、ヴァンの歌唱には、ソウルフルでありながらどこか冷え枯るるものが底流していることを、アイリッシュの影響も含んでいるから、と安易な風土論で説明する事への遠慮もありながら、ロックのご当地性は無視出来ぬ事実であるからして、語るためのとば口としては有効であると言い添えたい。このご当地性が顕著なのがプログレッシヴ・ロックであった。

バブルの名残りのような楽観とじわじわ来た不景気のそよ風に煽られた不安に抗うようにして、気丈なのか気楽なのか今となっては何ともいえないが、我々の少し前の世代の者たちが、自分探し、と称して正規雇用を拒み、アルバイトしながら、演劇とか、音楽的に何の価値も無いし頭の悪さの露呈でしかないストリートフォークにうつつをぬかしていたのを逆手にとって、巨大資本が、ああこいつらは面倒くさい生活保障しなくても労働してくれるのか便利便利、とばかりに、昔で言う口利き屋を資本の体系にがっちり組み込みいくらでも非正規雇用者を再生産しうるシステムを構築してしまった。口利き屋や周旋屋などは少なくとも戦前までは地回りヤクザと表裏をなした裏稼業であるが、これが資本におもねる事甚だしい小泉政権(郵政民営化は正解!)の規制緩和の後押しもあって、経済構造として合理合法されたのが、今日の派遣業の隆盛を作り、資本に対して争議の武器を持たぬ非正規非組合員とその貧困を増大させたのであった。(無論、アルバイトしながらの諸芸道への精進を徒に否定するものではない。その芸の質は当然風評の対象になるが。ここでは資本のしたたかさを言いたいだけである。)

また、こうした、純朴な自分探しを逆手に取る資本のしたたかさとは別に、バブル後に促進された人事システムの強化が、非正規雇用を増大させた大きい要因であろう。バブルまでは金の卵とばかりに上げ膳据え膳で無差別に学生を大量に迎えていたのが(一部の共産主義者は排斥されたかも知れぬが)、不景気により功利主義がより研ぎ澄まされた結果、人格が資本主義に合わぬ者は絶対に正規雇用されぬ制度がえげつなく横行し始めたのである。内気な者、発言出来ぬ者、声が小さい者、内向的な者、活発でない者、覇気が無い者、分りにくい者、特徴の無い者、コミュニケーション出来ぬ者らはことごとく内定を貰えず派遣に流れた。一方でこうした人格とは真逆の、制度内の許容範囲にいるやんちゃな者元気な者らが目上の者ら(団塊、あるいは学生運動を免罪符にして憚らぬ恥知らずの管理職)の覚えよろしく行く先々で内定を得る2極化が現出した。即ちこれが90年代終わりから2000年代はじめなのである。こうした傾向は上場企業ほど顕著であると思われるが、つまり制度内でキャラクター化しがたいししても面白くない内向的な者らが、現実の貧困と自己疎外された工場労働とキャラクターしか許容せぬ制度への憎悪に発奮して、彼らは事件を起こしたのではなかったか。それが秋葉原のあの事件ではなかったか。

ただ、秋葉原の彼はなぜ無辜の民を無差別に殺傷したのか、このことは赦し難いし不可解であった。自らのとらえどころの無いやり場の無い殺意を、せめて拙いながらも理論付けるほどの知性と努力すら無いのだろうか、殺意に疼く者らよ。無差別に殺人したところで何も世は変わらぬし、自分を苦しめた仇にもならぬだろう、それならばいっそ、憂国の士として、のうのうと私腹を肥やしている権力者が目に付くはずではないか。戦前の、血盟団事件や虎ノ門事件(当時の社会運動から全く孤立しながら独自に決行した難破大助による皇太子暗殺未遂)や無政府主義者たちによる政府要人暗殺未遂、果ては2.26事件から何事かを学んで、悶々とした殺意を思想的に形象化しうる努力を怠っていないか。極右ないし極左的思想に逢着する半端な勉強にすら至れぬほどの勉強不足ではないのか。この思想的形象化が必ずしも暗殺へと帰着するとは限らないが、少なくとも、たとえ過去であっても政治的権力を持っていた個人を狙った今回の暗殺という事件を、テロなどという、アメリカ独裁グローバリズムの象徴のような言葉に無自覚に連想的に置き換えて恥じぬこの国の政治屋やメディアに腹立たぬはずはない。

と、そこへ、如何にも政治的イデオロギー的意志のありそうな今回の暗殺事件が起きたのである。目撃証言によると歳は30~40の間と言うし、とうとう我々の世代の中から、政治権力を標的に見据えた確固たる思想的暗殺に走る者が輩出されてしまったか、と、痛ましい胸中であった。ところが、出頭した被疑者は47歳と微妙な年齢であるし、ペットを殺された恨みだと供述する始末。精神異常を装った裁判対策かもしれぬが、いずれにせよ被害者の方がただただ気の毒なだけの顛末になりそうである。大きい物語とのつながりの無い、ちっぽけな、詰まらぬ暴力の突発的発露は、さながら中原昌也の小説世界のようである。所詮、この国の現代に、イデオロギーなどという大きい物語を期待するのが無駄なのだろう。なお、ここまで読んで何か感じたそこのあなた、今すぐ非業組合の小説「軍国軍記」の注文フォームをクリックしてくだされ!本体価格無料、送料無料です。また現在、新作「夜学歴程」を推敲中。予約承ります。

60年代後半の英国の、黒人音楽に範を得た白人バンドの多くが、「黒っぽい」と評判のヴォーカリストを擁していただろう。枚挙し難いがまず思いつくのは二人のスティーヴ、即ちスモール・フェイセスのスティーブ・マリオットとスペンサー・デイヴィス・グループのスティーヴ・ウィンウッドであった。この二人に共通するのは、黒っぽさの範疇で如何にソウルフルにシャウトするかを念頭している点である。ゼムの本作が全楽曲中5割程度がオリジナルに対して、他のバンド同様9割近くをカバーが占めていたローリングストーンズの、くねくねする彼を入れてもよいだろう(無論、カバー曲のこうした実直かつ堅固な持続が後年のストーンズの達成を支えたのであった)。

この当時、黒っぽさを白人ながら追究するか、はなから諦めて得意のアイリッシュフォーク調を基盤とするか、まあ普通に歌っているかしか英国には聞き出されなかった事情から、突如のように現れたのがレッド・ツェッペリンのロバート・プラントの歌唱であった。いずれ詳しく書きたいが、兎も角、どんなに叫ぼうとも基本的に人間に優しい黒人さんや黒っぽい感じの白人の声とは一線を画して、ロバートは人の耳に悪影響を及ぼす凶暴な高音で白人独自の身勝手なゴシック的狂気を絶叫したのであった。その事の決定的さはこの王道なきロック史の大きい主題の一つであるからして今日は深入りせぬ。そして、この主題よりも重要な事として、米国ではザッパ&マザーズやジミ・ヘンドリクス&エクスペリエンスが黒白混合という、英国では俄に考え難い編成であったことを示唆するに留めよう。とりあえず、ヴァンの歌唱には、ソウルフルでありながらどこか冷え枯るるものが底流していることを、アイリッシュの影響も含んでいるから、と安易な風土論で説明する事への遠慮もありながら、ロックのご当地性は無視出来ぬ事実であるからして、語るためのとば口としては有効であると言い添えたい。このご当地性が顕著なのがプログレッシヴ・ロックであった。

PR

「moby grape/wow(1968)」 2008年11月16日 仏滅 腐雨

英国からガーデニングなる横文字が園芸界に輸入されてからというもの、NHK日曜日の朝の老舗番組「趣味の園芸」およびその雑誌版において、英国趣味のカタカナのちまちました植物ばかり特集していて、苦々しく思っている。かつての「趣味の園芸」は、ガーデニングなる小洒落たままごととは異なり、休日にまさに団塊家族が念願の一戸建ての庭で「庭いじり」するためのバイブルであったであろう。黒松の移植に伴う根回しだとか、梅の剪定時期だとか、エビネや鷺草の栽培法や杜松の盆栽のカワハギの方法などの、必ずしも日本固有種ではないにしても古来より日の本で愛玩されてきた庭木、山野草を育てる上での実際的知識に満ちていた。それがここ数年は、ほとんど西洋産の草花をレンガ囲いに植えつける類を主としており、憤懣やるかたない。ガーデニングと称して紹介される植物のこしゃまくれた、コスプレのメイド服じみた安っぽさ、貧相にはもう耐え難い。ガーデニングが好きな人もいるのだから一掃せよとまでは言いがたいが、せめて番組時間の3割程度に抑えて、あとはツワブキの株分けだとかに注力してほしい。この国の庶民の庭に連綿と茂ってきた渋く侘びた草木の復権を願う。

さて、モビー・グレイプである。米国サイケの佳作である。ジャケットがサイケというよりもプログレ風ではあるが、中味は実直にサイケしている模様である。アメリカ色強く、まことにねっとりした解釈のカントリーやブルース調の堅固な基礎の上に、きっちりサイケデリアが、早朝のプレーリーに点在する干草が大陸の日差しを受けて開拓民の土着性を発散させるように、プンプン匂い立つ。無論、この場合開拓民=侵略者ではある。2番目の奇怪なナンバーでは裁判官への率直かつ激烈なる殺意の歌詞を、ドリーミングなアレンジと凝った曲展開に乗せて歌い上げるのも一例になるとおり、サイケデリアは絶対自由的アナキズムの一様相ではある。しかしながら、そうした社会制度あるいは経済状況に起因する既存の思想からサイケデリアのフラワーを説明するのは簡単に過ぎるし、それだけではないと考える。ここが踏ん張りどころであり、即ち西洋知の中途半端な白人(英米)が黒人ブルース音楽をやりだしたという音楽的状況に専ら内在する、音楽的現象のほうにサイケデリアの主因が在るような気がしてならない。このアルバムは、ブルースの土からサイケデリアが直に湯気立つ、どこまでも曖昧で壊れやすいがそれゆえにこそロックの色濃い諸相が垣間見える、重要すぎる一枚ではある。

ところで、次回11月23日は所用のため休載します。11月30日にまたの再会を。

moby grape/wow(1968) sony records srcs9279

moby grape/wow(1968) sony records srcs9279

さて、モビー・グレイプである。米国サイケの佳作である。ジャケットがサイケというよりもプログレ風ではあるが、中味は実直にサイケしている模様である。アメリカ色強く、まことにねっとりした解釈のカントリーやブルース調の堅固な基礎の上に、きっちりサイケデリアが、早朝のプレーリーに点在する干草が大陸の日差しを受けて開拓民の土着性を発散させるように、プンプン匂い立つ。無論、この場合開拓民=侵略者ではある。2番目の奇怪なナンバーでは裁判官への率直かつ激烈なる殺意の歌詞を、ドリーミングなアレンジと凝った曲展開に乗せて歌い上げるのも一例になるとおり、サイケデリアは絶対自由的アナキズムの一様相ではある。しかしながら、そうした社会制度あるいは経済状況に起因する既存の思想からサイケデリアのフラワーを説明するのは簡単に過ぎるし、それだけではないと考える。ここが踏ん張りどころであり、即ち西洋知の中途半端な白人(英米)が黒人ブルース音楽をやりだしたという音楽的状況に専ら内在する、音楽的現象のほうにサイケデリアの主因が在るような気がしてならない。このアルバムは、ブルースの土からサイケデリアが直に湯気立つ、どこまでも曖昧で壊れやすいがそれゆえにこそロックの色濃い諸相が垣間見える、重要すぎる一枚ではある。

ところで、次回11月23日は所用のため休載します。11月30日にまたの再会を。

「wild man fischer/wildmania(1977)」 2008年11月9日 先負 卑寒

学府在中に、研究を怠けながら図書館でしばしば、小学館の「世界美術大全集」を眺めていた。世界と言いながら西洋画しか扱っていない偏狭に疑問ありつつも、カラー図版の多さ美麗さは他の美術全集中でも白眉であろう。26巻の「表現主義と社会派」が小生の好むところである。先週末この26巻目を、古本屋で、一冊あたり定価20000円のところを9500円で購入。帰路、無茶苦茶重かった。ドイツ表現主義の炎がいま少し収まりつつあった1920年代、第一次世界大戦による資本権力と科学技術の兵器化の悲惨を踏まえて、まことに愚かしいほど率直で且つえげつない抉り方を憚らぬ一派が登場していた。本書では新即物主義としてまとめているが、名を挙げるとオットー・ディックス、ゲオルゲ・グロス、マックス・ベックマン、ゲオルク・ショルツなど。目を背けたくなる情況をあまりに直接的に分りやすく「表現」するものだから何だかひどく楽観的な気持ちにすらなる激しい絵画群である。政治家か資本家とおぼしき男の脳みそがホカホカのうんこだったり。無論、1930年代のメキシコ壁画運動も見逃せまい。このあたりの絵画潮流はナチス台頭後、ダダ、キュビズム、フォービズム、シュルリアリズム、未来派、抽象、表現主義らと共に退廃芸術展としてまとめられ、ナチスの思惑に反して盛況のうちに打ち切られた経緯は有名であるが、寧ろこの大きい、公認の絵画史から抹殺されたような、アドルフ・ヒトラーが収集、顕揚した擬古典主義、擬ルネサンス調の絵画のある種の退廃が気になりもする。ナチス承認のあの絵画展の画集を入手したいものだし、いわゆる世界絵画史はヒトラー好みの絵画に対する論考に美麗図版を添付してページを割くべきである。

さて、ワイルド・マン・フィッシャーである。米国。特に言うべき事は無さそうである。男が独りでアカペラで、ただ独り言を叫ぶように歌っているだけである。内容は、中学生レベルの英語力でも分る程度の、他愛の無いことである。ごくたまにギターだけが入るが、その必然性など毛頭無い。音楽史上の位置付けだとか評価だとかも、もうどうでもよい。声に凄みがあるかと言うとそれほどでもなく、許容範囲内の煩わしさである。ジョン・ケージのごときオオカミウオのような面構えでキャプテン・ビーフハートが持ち前のだみ声で独唱するなら作品にもなりうるが、そうした才覚を望む知恵もなさげに、ただ街角で独り言をぶつくさいっている近寄り難い男だからして、聞く価値は絶対に無い。どの曲も1~2分程度で全19曲、全部で30分のどうでもよいアルバムであった。このアルバムを買うためにわざわざクレジットカードを作り、インターネットで購入したのであった。

wild man fischer/wildmania(1977)com-501-2

wild man fischer/wildmania(1977)com-501-2

さて、ワイルド・マン・フィッシャーである。米国。特に言うべき事は無さそうである。男が独りでアカペラで、ただ独り言を叫ぶように歌っているだけである。内容は、中学生レベルの英語力でも分る程度の、他愛の無いことである。ごくたまにギターだけが入るが、その必然性など毛頭無い。音楽史上の位置付けだとか評価だとかも、もうどうでもよい。声に凄みがあるかと言うとそれほどでもなく、許容範囲内の煩わしさである。ジョン・ケージのごときオオカミウオのような面構えでキャプテン・ビーフハートが持ち前のだみ声で独唱するなら作品にもなりうるが、そうした才覚を望む知恵もなさげに、ただ街角で独り言をぶつくさいっている近寄り難い男だからして、聞く価値は絶対に無い。どの曲も1~2分程度で全19曲、全部で30分のどうでもよいアルバムであった。このアルバムを買うためにわざわざクレジットカードを作り、インターネットで購入したのであった。

「the very best of ma rainey(1927~)」 2008年11月2日 友引 裏湿

10月の最終週のいつだったか、民放だったか日本放送協会だったかも忘れたが、テレビジョンのニュース番組で、アイスランドにおける金融恐慌の煽り、貧しい漁業国だったのが小手先金融に目覚め、バブルしていたが一転、奈落に落とされ豪邸競売、昔の漁師生活に戻るよ、と力無く浜辺をさすらうアイスランドの民の現状を報道していた。デモ行進らしき人々の映像もあったが、その片隅に、○の中ににA、そして黒旗が少ないながらも明らかに林立していた。まぎれもなく、アナキズムの人々の健在であった。歴史上、資本主義を批判しえた思想ないしは運動としてコミュニズムが見直されつつあり、さらには共産主義の中央集権をも批判しえたアナキズム運動にも光が当たり始めた昨今ではある。そうはいってもいわゆるお茶の間で話題にもなりうる時間帯に、赤旗ならぬ黒旗が放映されるのは度肝抜かれる思いであった。

ロックとコミュニズムとの関係となると、とりあえずだがMC5やヘンリー・カウが思い起こされるだろう。アナキズムだとセックス・ピストルズになろうか。西洋古典音楽の世界では社会主義リアリズムとしてプロコフィエフなぞが定説であるが、いずれ、コミュニズムないしはアナキズムがロックを様式化しえたか、サイケ・フラワームーヴメントとアナキズムをあえて結ぶ短絡を導火線として、詳細に論じたいものである。

さて、マ・レイニーである。1920年代後半の彼女のブルース音源をまとめたものである。先週末にレコード市があり、ロックに興味が無いので3年ぶりに気まぐれで音源を買った中の一枚。興味の有無や我武者羅な義務感、必要性との無縁において、このロック史を書いています。ブルース初期には女性歌手の活動目覚しいが、女性の場合ギター片手の独演と言う有り様よりは、ジャズバンドをバックにしての、ブルースがジャズの中の一概念に過ぎなかった頃の名残りのブルースジャズ・ムード歌謡が多かったようである。この辺の歴史はポール・オリヴァー著「ブルースの歴史」(晶文社)を読了されたし。ブラスとピアノのぷわぷわな演奏に乗っかり、予め知らなければ男のそれとしか聞こえない声で歌っている。歌謡がフロントでバンドがバックである情況はいまだロックからは遠い姿であり、従ってブルースといえどまだロックに目覚める契機のない音楽であった。関係ないが、ボ・ディドリーのボとか、彼女のマ、とか、一体何なのだろう。先行する名前の極端な短縮形だと推測されるが、恐らく黒人の名にありがちなところから、奴隷性と関係があるのか調べてみたい。

「the shaggs/philosophy of the world(1969)」 2008年10月26日 赤口 うぶ寒

今更特に学ぶことは無かろうと思って読んだ事無かった柄谷行人「日本近代文学の起源」を、遅ればせとも思わぬが一応、という事情で少し読んでみた。今のところ予想どおり、何一つとして新しく学ぶことは無かった。この書がそもそもポストモダニズム文脈の契機の一つとなっているため致し方ないのだろう。俄然、納得しかねる箇所も散見される。山水画並びに山水という名称をフェノロサの発見による所与とし、明治期以降の日本人の山水画鑑賞は西洋的風景画の概念に制度化されたとしている宇佐美圭司の文を肯定的に引用しているがとてもそんなことは考えられない。古今新古今から水墨、連歌、茶の湯、俳諧と貫くものは唯一つと蕉翁が喝破したように連綿と続いている中、山水画と山水画と絡んできた東亜細亜文化圏宗教圏の文脈のみが御一新の世になって忘れられたとでも言うのだろうか。雪舟、等伯が忘れられたのであれば蕉風も忘れられてしかるべき、しかるにそんなことはありえなかった。

芭蕉を日本人よりも早く発見したと言える西洋人あるいは西欧的近代者なぞ明治に居はすまい。他国者のフェノロサはともかく、ごく一部の日本の近代馬鹿が勝手に山水を忘れ、勝手にまた思い出したかのように発見発見と言いたてて西洋的遠近法上の観点から愚かしく関心しているだけである。無論漱石は、そうしたごく少数の近代馬鹿と、その少数の近代馬鹿が頼まれもせぬのに文壇を形成して言説するのを非難しているのだし、柄谷氏もそうしたことを指摘しているのだから、批評としてはまあ、いいのか、と納得する。

しかしながら、「日本近代文学の起源」にしても蓮実重彦「表層批評宣言」にしても、今読むと只ならぬ退屈さである。これらの著作の中でも予測された退屈さであるが、あのような戦略的方法、即ち小説という作品から物語性を抽出して、その分りやすいところだけを汲み取ってこれは物語、制度に過ぎないと批判している自家中毒あるいはただの茶番のようである。蓮実氏は物語の戦略的抽出が物語ならぬものを炙り出す、と申し訳程度にちょこっと書いてはいたが、そろそろ、小説(当然他分野にも言えるが)に内在する分りにくい処、意味の無い処、曖昧な処、一般化できぬ処、突飛な処、まさにこれがこれであるという事、即ち作品性と直接的に対峙する批評が出てもよいのではなかろうか。もしあれば誰か教えてください。曖昧なものを曖昧なまま提示しえた結果が作品と呼ばれ、批評が作品性と向き合うには自らが作品にならなければならないのではないか。ただ、無茶苦茶に提示したのであればそれはただの分りにくいもの、前衛、実験的などの言葉の暴力にさらされ、言うなれば分りやすいものに堕する危険への覚悟が必要である。

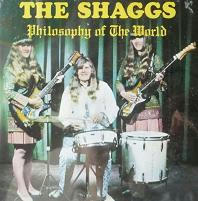

話が逸れてしまった。ではシャッグズについて。アメリカ産。少しおかしい、ブルース好きの親父とその長男が、ブルースもロックも概念化したことがない、そして当然楽器など手にしたこともない娘(妹)たちに、とりあえず楽器を持たせ、さあ、やれ、何でもいいから歌え、音を出せ、と命じて録音した作物である。日本のお笑い界においてここ十年くらいで「天然」「ぐだぐだ」という新しい概念が生まれたが、既に40年前に、アメリカで「天然」「ぐだぐだ」「へろへろ」のサイケデリアが生まれていた。

演奏と歌唱との関係の原始がここにある。歌と演奏との分離ないし役割分担が出来ていないので、まさに歌いながら音出している、だから言葉の切れ目で楽器の音も同時に消えている拙さ、幼さそしてほほえましさである。同音を繰り返し、それに飽きたらちょっと違った音を出してみるという、幼児じみた発達段階が露に聴取できる。どうすれば音がでるのか、楽器のあちこちをためつしがめつしながらも恐る恐るではない大胆さで時折頓狂な音を立てる凶暴がむき出すが、至って平和な雰囲気である。キチガイの憩いである。サイケデリアの彼岸であった。即興とかインプロヴィゼーションといった、偶然性を戦略的に用いようとする知性など、彼女らの音楽を前にしたら鼻つまんで逃げ出したくなるほどいやらしいものである。聴いたザッパが泣いて喜んで、自分でも類似の趣向の女子バンドをプロデュースしてみたが、やはり持ち前の知性が邪魔したのか、シャッグズほどの成果は上げられなかったようだ。

シャッグズのバンド形態も、家族という、前近代的な、家内制手工業であり、あきれる馬鹿馬鹿しさである。ロックバンドにありがちな、メンバーたちの出会いといった物語はありえない。ジャズと共にロックは、バンドという新しい組織形態を成し、中央集権的にみられがちな西洋オーケストラ組織を批判しうる匕首と成りえていた。物質を点の集合として捉える原子論を超克するために生まれた、今年のノーベル物理学賞で話題のひも理論がバンド・セオリーとでも訳されるのであれば、オーケストラ:バンド=アトム:バンド(ひも)という対応も成り立つのではなかろうか。ひもはストリングかもしれぬし、生半可で申し訳ない。ただ、オーケストラ様式を茶化すためにジョン・ケージが、指揮台に立って演奏とは無関係の動きをしまくるという試みが、奇しくもオーケストラが必ずしも中央集権であるとは言えぬ、生の集合大衆論を彷彿させているので事は簡単ではない。ロックにおけるバンド性、バンド組織論についてはまた後日。

the shaggs/philosophy of the world(1969)09026 63371-2

the shaggs/philosophy of the world(1969)09026 63371-2

dorothy wiggin/lead guitar, vocals

betty wiggin/rhythm guitar, vovals

helen wiggin/drums

rachel wiggin/bass guitar on "that little sports car"

芭蕉を日本人よりも早く発見したと言える西洋人あるいは西欧的近代者なぞ明治に居はすまい。他国者のフェノロサはともかく、ごく一部の日本の近代馬鹿が勝手に山水を忘れ、勝手にまた思い出したかのように発見発見と言いたてて西洋的遠近法上の観点から愚かしく関心しているだけである。無論漱石は、そうしたごく少数の近代馬鹿と、その少数の近代馬鹿が頼まれもせぬのに文壇を形成して言説するのを非難しているのだし、柄谷氏もそうしたことを指摘しているのだから、批評としてはまあ、いいのか、と納得する。

しかしながら、「日本近代文学の起源」にしても蓮実重彦「表層批評宣言」にしても、今読むと只ならぬ退屈さである。これらの著作の中でも予測された退屈さであるが、あのような戦略的方法、即ち小説という作品から物語性を抽出して、その分りやすいところだけを汲み取ってこれは物語、制度に過ぎないと批判している自家中毒あるいはただの茶番のようである。蓮実氏は物語の戦略的抽出が物語ならぬものを炙り出す、と申し訳程度にちょこっと書いてはいたが、そろそろ、小説(当然他分野にも言えるが)に内在する分りにくい処、意味の無い処、曖昧な処、一般化できぬ処、突飛な処、まさにこれがこれであるという事、即ち作品性と直接的に対峙する批評が出てもよいのではなかろうか。もしあれば誰か教えてください。曖昧なものを曖昧なまま提示しえた結果が作品と呼ばれ、批評が作品性と向き合うには自らが作品にならなければならないのではないか。ただ、無茶苦茶に提示したのであればそれはただの分りにくいもの、前衛、実験的などの言葉の暴力にさらされ、言うなれば分りやすいものに堕する危険への覚悟が必要である。

話が逸れてしまった。ではシャッグズについて。アメリカ産。少しおかしい、ブルース好きの親父とその長男が、ブルースもロックも概念化したことがない、そして当然楽器など手にしたこともない娘(妹)たちに、とりあえず楽器を持たせ、さあ、やれ、何でもいいから歌え、音を出せ、と命じて録音した作物である。日本のお笑い界においてここ十年くらいで「天然」「ぐだぐだ」という新しい概念が生まれたが、既に40年前に、アメリカで「天然」「ぐだぐだ」「へろへろ」のサイケデリアが生まれていた。

演奏と歌唱との関係の原始がここにある。歌と演奏との分離ないし役割分担が出来ていないので、まさに歌いながら音出している、だから言葉の切れ目で楽器の音も同時に消えている拙さ、幼さそしてほほえましさである。同音を繰り返し、それに飽きたらちょっと違った音を出してみるという、幼児じみた発達段階が露に聴取できる。どうすれば音がでるのか、楽器のあちこちをためつしがめつしながらも恐る恐るではない大胆さで時折頓狂な音を立てる凶暴がむき出すが、至って平和な雰囲気である。キチガイの憩いである。サイケデリアの彼岸であった。即興とかインプロヴィゼーションといった、偶然性を戦略的に用いようとする知性など、彼女らの音楽を前にしたら鼻つまんで逃げ出したくなるほどいやらしいものである。聴いたザッパが泣いて喜んで、自分でも類似の趣向の女子バンドをプロデュースしてみたが、やはり持ち前の知性が邪魔したのか、シャッグズほどの成果は上げられなかったようだ。

シャッグズのバンド形態も、家族という、前近代的な、家内制手工業であり、あきれる馬鹿馬鹿しさである。ロックバンドにありがちな、メンバーたちの出会いといった物語はありえない。ジャズと共にロックは、バンドという新しい組織形態を成し、中央集権的にみられがちな西洋オーケストラ組織を批判しうる匕首と成りえていた。物質を点の集合として捉える原子論を超克するために生まれた、今年のノーベル物理学賞で話題のひも理論がバンド・セオリーとでも訳されるのであれば、オーケストラ:バンド=アトム:バンド(ひも)という対応も成り立つのではなかろうか。ひもはストリングかもしれぬし、生半可で申し訳ない。ただ、オーケストラ様式を茶化すためにジョン・ケージが、指揮台に立って演奏とは無関係の動きをしまくるという試みが、奇しくもオーケストラが必ずしも中央集権であるとは言えぬ、生の集合大衆論を彷彿させているので事は簡単ではない。ロックにおけるバンド性、バンド組織論についてはまた後日。

dorothy wiggin/lead guitar, vocals

betty wiggin/rhythm guitar, vovals

helen wiggin/drums

rachel wiggin/bass guitar on "that little sports car"

「the beach boys/friends(1968)」 2008年10月19日 大安 神無晴

スーパー銭湯なる昨今の後楽/行楽施設に出かける。不躾で厚かましい最新の日本車で駐車場がいつも埋まっている様子を横目に、大衆の率直な欲求を疎ましく思う反面、広々した風呂で手足を伸び伸びと棚引かせたい願いが冷めやらなかった結果である。茶室兼自宅の賃貸アパートメントの、屈葬じみたユニットバスも、最低限ながら湯の快楽を与えてくれるにしても、効能あらたかな温泉への希望は捨てきれぬ。たとえ地下100m近く掘りまくって無理矢理湧出させた地下水をボイラーで追い焚きした湯であっても。さりとて入ってみると至れり尽くせりサービス三昧。肥満している醜女(しこめ)とはいっても齢23くらいの女性従業員が男湯の脱衣所や風呂内を掃除して歩くのは、最早幼児とは言えぬ性徴ぶりが見え隠れする女子がお父さんと一緒に男湯に入って来るくらいの違和はあったが、そのおかげなのか清潔であり好ましい。内湯面積の75%は流行のバブリング風呂である。

風呂とは、湯口からどべべと湯が散り落ちる賑やかさが、波紋に化身しては湯船の縁に近づくにつれ清明に静まり湯気のみが上がる様が、日本の豆腐に比肩して美しいのに、八方から水流やら気泡やらの集中砲火を体に向けるとは無粋なことよ・・・と疑念持ちながらある期待をもってバブリング風呂に収納されると、おうおう、ほぐすほぐす。運動不足による腰痛の肝要な部分を、指のような、ともすれば痛点を刺激して止まぬ直接的物質とはかけ離れた波動によって全的にしだいてくれる。露天風呂も堪能。サウナに挑戦するも、サウナは湿度100%の熱気の密室中で男たちが黙ってうなだれている様がより熱さをかもすというのに、正面にテレビなぞが喧しくニュースしていて、煩わしく、サウナの中の男の孤独も許さぬ大衆とマスメディアの厚顔ぶりにほとほと嫌気がさす。湯から上がれば食堂もあり、その気になればビールをぐび呑み出来る上げ膳据え膳であるが運転しなければならぬのでここは我慢一徹である。総じて大満足の私であった。

湯という日本語はそれだけで優しいが、湯冷めという言葉の笹の如き優しさにしばし物思う一夜である。隅無きのみでない月がぽってりと浮かぶ。ほてった体に当たる初秋の涼風の心地よさもさることながら、当たりすぎを気遣いもするさりげなさが、この言葉がある限り人に心を配るのである。

湯冷めを気遣う者に相応しいアルバムは、ビーチボーイズの本作をおいてあるまい。ビーチボーイズのペットサウンズやスマイリー・スマイルは1年がかりで論じても足りぬ大変なテーマであるし、作った方も聴く方も構えなければならぬゆえ今宵には相応しくなかろう。アルバムの事情や楽曲の詳細はライナーノーツに詳しいのでそちらを参照されたい。60年代初頭において最もヒップでポピュラーなアメリカン・グラフィティ/サーフバンドであったのが、既にリフはおろかドラム/ベースのリズム隊といったロック演奏の様式からも逸脱してしまった超絶ぶりは、ここにいたって、和歌の形式/連歌の約束から、まるであっさりのように(本当は理論及び実作上の紆余曲折あるが)古池に飛び込んだ蛙の如く誕生した俳句のような簡素、軽みである。ハイネの詩集のごとく他愛ないが友愛とヒューモアに満ちた歌詞が人に対して率直に親しく、しかしとんがりもせぬが単調では決して無い丁寧に凝ったアレンジで歌われてしまう普段の野趣を湛えている。こんな音楽はわが国ですらないし、ビーチボーイズ/ブライアン・ウィルソンの仕事は全く突然変異であるが、アメリカという土壌には突然変異が、一人ではなく次々と生まれる必然があった。いずれまとめられるであろう「アメリカ音楽の点在する系譜」で詳しく論じたい。

「anthony more/flying doesn't help(1979)」 2008年10月12日 仏滅 増締め

小学館の原色日本の美術15「水墨画」なぞをつららと見ながら、彼名義の初陣盤を聴いている。名高い雪舟の山水長巻を冒頭に見るが、図版だからだろうとも思えぬ程、さほど感銘は受けなかった。雪舟もまた多彩な技法を有する画家であるのでこの一作を以って評価することは出来ないが、代表作と言われながら、野暮ったい印象を拭えぬ。だいたい、白画あるいは水墨画において、墨は線と面との西洋的2分法とは無縁の遊山ではなかったか。それでも、物の形をとらまえる前に先走るように描かれた水墨の輪郭線はまだ許容しうる闊達であるが、どうも山水長巻の描線は、物の形山の形葉の形の後から、遅れて縁取られた体裁のようで、遅刻したのならおとなしく居ればよいものを、縁取りでございと厚かましく目立っていけない。大作だろうが国宝だろうが駄作であると私は断じて憚らぬ。一方、愚渓の、ただの滲みに過ぎぬような貧しい山水はどうだろう、数寄心にはたまらぬ名も無き一幅である。同様の、破墨山水の技法を用いた佳作も雪舟は物にしているのに、山水長巻は至って残念でならない。

さて、アンソニー・ムーアである。英国産。いわゆる正統プログレッシブロックとは袂分かちつつ連綿と現在でも息吹するカンタベリー人脈の一人であり、ヘンリー・カウやスラップ・ハッピーへの参加が印象強い読者が多いと思われる。しかしながら「リード、ホイッスル アンド スティックス」という、ダダ(1910~)→フルクサス(1960~)→音響系物音派(1990~?)の潮流に含まれうる、笛と太鼓が頓狂に突発するのが持続するだけの珍妙な作品もある。そして、本作のように、単純にカンタベリー系と言うことでは片付けられぬアルバムも残しているのである。時は70年代終わりであるからして、英米日特に英国では種々のロック諸子からまた新たなる突発として、モダンポップと、同じくユーラシア大陸の端の島国日本の雑誌において初めて定義づけられることとなった珍妙な音楽が発生したのであった。詳細は稿を改めたいが、英国では10ccやポリスやXTC、米国ではdevo、わが国ではムーンライダーズ等といった、ポップス的なまとまりの中で奇妙に凝ったアレンジを繰り出すことを厭わぬ、とんがってはいるがパンクと違って内向的である音楽性である。アンソニー・ムーアの今作は、プログレの中でもジャーマンプログレとは又別の意味で先鋭的で突出していたカンタベリーと、ポップスからもパンクからも白眼視で村八分され得たモダンポップの合いの子のような、誠に稀有な音楽性を衝くものであった。ただ、英国においてはカンタベリー的検討もモダンポップ的な検討もその合いの子のような検討も別々のバンドが各個になしてきたが、米国においてはザッパとマザーズのアルバム群は、これらの音楽性をすべて内包し得た先駆でもあった。本稿はこの辺の論考の布石に過ぎない。

anthony more/flying doesn't help(1979)bp177ed

anthony more/flying doesn't help(1979)bp177ed

vocal. anthony more

drums. bob shilling, chris slade, robert vogel, charles heywarth

bass. festus,sum harley,matt irving

keyboards. bernie clark, anthony more

guitar & electronics. anthony more

sax & moutharp. laurie latham

backing vocals. anthony more, laurie latham & edwin cross

さて、アンソニー・ムーアである。英国産。いわゆる正統プログレッシブロックとは袂分かちつつ連綿と現在でも息吹するカンタベリー人脈の一人であり、ヘンリー・カウやスラップ・ハッピーへの参加が印象強い読者が多いと思われる。しかしながら「リード、ホイッスル アンド スティックス」という、ダダ(1910~)→フルクサス(1960~)→音響系物音派(1990~?)の潮流に含まれうる、笛と太鼓が頓狂に突発するのが持続するだけの珍妙な作品もある。そして、本作のように、単純にカンタベリー系と言うことでは片付けられぬアルバムも残しているのである。時は70年代終わりであるからして、英米日特に英国では種々のロック諸子からまた新たなる突発として、モダンポップと、同じくユーラシア大陸の端の島国日本の雑誌において初めて定義づけられることとなった珍妙な音楽が発生したのであった。詳細は稿を改めたいが、英国では10ccやポリスやXTC、米国ではdevo、わが国ではムーンライダーズ等といった、ポップス的なまとまりの中で奇妙に凝ったアレンジを繰り出すことを厭わぬ、とんがってはいるがパンクと違って内向的である音楽性である。アンソニー・ムーアの今作は、プログレの中でもジャーマンプログレとは又別の意味で先鋭的で突出していたカンタベリーと、ポップスからもパンクからも白眼視で村八分され得たモダンポップの合いの子のような、誠に稀有な音楽性を衝くものであった。ただ、英国においてはカンタベリー的検討もモダンポップ的な検討もその合いの子のような検討も別々のバンドが各個になしてきたが、米国においてはザッパとマザーズのアルバム群は、これらの音楽性をすべて内包し得た先駆でもあった。本稿はこの辺の論考の布石に過ぎない。

vocal. anthony more

drums. bob shilling, chris slade, robert vogel, charles heywarth

bass. festus,sum harley,matt irving

keyboards. bernie clark, anthony more

guitar & electronics. anthony more

sax & moutharp. laurie latham

backing vocals. anthony more, laurie latham & edwin cross

「wilson pickett/the sound of wilson pickett(1967)」 2008年10月5日 先負 洟小雨

charles chalmers,andrew love&james mitchell,tenor sax;

floyd newman,baritone sax;

gene miller&wayne jackson,trumpet;

chips moman,lead guiear;

jimmy r johnson,rhythmguitar;

tommy cogbill,bass&guitar; junior lowe,bass;

spooner oldham,piano&organ;

roger hawkins,drums.

近所の莫迦犬ようやく鳴き止み、雨垂れしとつく頃合ですし、少しく思い出を。安芸国賀茂荘の中合いに、小田山という、取るに足らぬ、温泉饅頭のような形(なり)の山がずんぐりしていて、小生はそのふもとで成人まで生活しておった。かつて遠足や小さい仲間らと登ったことがあったが山頂間近で山道が下りに転進するため容易には登頂させぬ山である。200か300mくらいの高さの山である。別のルートからの山道だと頂上までいけるという伝説があるが確かめられたことはない。大学校在中、ふと、この見飽きた小田山に、一人で分け入りたくなった私は、心の共にウィルソン ピケットを選んだ。登山にソウル、しかもスタックス系であるからして、楓や漆や三椏がざわつく寒々しい晩秋の単独登山で生ずるであろう弱い怯えをあっためてくれるのは、この黒い男以外には考えられなかった。オーティス レディングだと、ちとブルーが強すぎるし、サムとデイヴは元気がありすぎて。CDから音を写した30分テープを、10年以上前から実家にある重すぎるラジカセに仕込み、大きい電池を6個充填して、ラジカセ片手に山に入った。しばらく登ると山の現場の、荒れた風景、使っているのかいないのか見当つかぬ飯場や無造作に佇む重機、といった殺伐から逃げるようにして早足になると、国有林につき立ち入り禁止、と書かれたさび付いた看板と柵が道を塞ぐ。構わず柵を抜けると、小山といえども涼風が下界との区分を知らしめるし、道は両脇の雑木の繁茂によりどんどん狭まる。決して勇敢ではない小生、もう引き返したいところであるが、ここで、持参したウィルギリウス、もといウィルソン ピケットの歌を聴く。空は彼のジャケットのようにやけに青かったり、しかし風は相変わらず不吉な中、熱すぎるソウルが短くも吐き出される。音量最大にしても寂しい山中ゆえ、木霊せぬ消え入りようは致し方ない、できれば山笑う如くこのソウルが山ごと音響することを願うが、結局聞こえているのは私だけのようだった。ソウルの二つの潮流、スタックスとモータウンとの比較論はここでは無用に小賢しいだけであろう。ただ、ショウビジネスも何も知らぬ道端の南部の黒人が気ままによい声で歌っているのを、さっとスタジオに拉致して吹き込もうとするメンフィスの新鮮な獰猛が録音に生きていたし、だからこそ下らぬ傷心の東洋人の即席ウィルギリウスにも成れたのであった。

I found the one. としきりに歌うピケット。無論、彼にとってそれは躊躇無く、loveなのだろう。同じアルバムに、I found a loveというナンバーもある。そうと分かってはいても、私は、愛とは異なる、他ならぬ一つのものを見つけたと、彼が歌っているように聞こえたのだった。

「killing floor/out of uranus」 2008年9月21日 大安 野分の後腐雲

本日、茶人として2回目の茶会を催し、それなりに成功をおさめたように思う。その様子、また茶会記にて報告いたますので乞うご期待。

さて、killing floorである。英国。今宵は充実した疲労はなはだしいので、原色新日本の美術第二回配本「京都画壇」(小学館)をつらつら鑑賞しながら、付け合せに、とるに足らぬバンドの平凡な楽曲を、むしろそれゆえにこそ聴取せざるを得ない、そうした苦しい態度の有り様と数寄心の鍛錬について語れたら、と思ったが、盲で選んだハル・ブレイン「サイケデリック・パーカッション」、如何にもドリーミングサイケなんだけれども、もっとロックを!、と徒然なるまま、セットし替えたのがこれであった。

相当に批評するのに骨折れそうな快アルバムである。サイケの一言では終わらせられぬ曖昧さである。兎に角聴いてくれ、で終わらせたいが、ブルースのブルースによるブルースのためのプログレ化がロックの王道でありこれ即ちハードロックであるが、そうした常道に至る前の、過渡期の絶妙な境界に踏みとどまっており、過去と未来の全てのロックの交差点でギグし続けているような出来である。ためらいの無いリフの、変拍子とまで行かないまでの凝った作りは如何せんノリがよくて。空間を否定しているので響かないが大きさだけが大きいブルースハープの不躾な音が小気味良いではないか。本当はもっと言わなければならない最重要バンドの一つであるが、東村アキコ「ひまわりっ 健一レジェンド」(モーニング掲載)を2度読みしたいのでこの辺で。