ロック史を体系的議論から解き放ちながら、サイケデリアの土着性とハードロックの非継承性を論ずる。主要1000タイトル、20年計画、週1回更新のプログ形式。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「続 悪魔のいけにえ」 2008年7月12日 先負 萩初め

日本の夏、戦後の夏。

アメリカ中西部の砂漠なのだろうか、風にも揺れない仙人掌が濁った日に照らされ砂塵が舞う中を、と書き始めたところで、急激に興が失せるのを押し留めようもなかった。何事かの、既に念頭にあることを、それをまるで描写の対象のように先立たせた上でそれを忠実に書き写そうとすることへの、如何ともしがたい反発と倦怠は押し留めようもない。本当は井伏鱒二の随筆で洒脱しながら小林秀雄の本居宣長を精読することが当面の課題なのに、こんなことに時間を割いてどうする、との焦りもあるが、いたし方あるまい、続けよう。ともあれ、うろ覚えながら「悪魔のいけにえ」。

高濃度の埃で視界を乾いたものでぼやかしながら、一台の腐った鉄鋼のバンが走る。バスかもしれない。中には、ヒッピー風ではあるがピースフルで瞑想的でエキゾチックな部分はほとんど無く、車がしきりにがたぴし言うものだから黙っているようには感じられぬがおとなしい反面、何かのきっかけで暴力を瞬発させかねぬ殺伐が漂う若者らが詰まっている。らりっており、うつろな目で、痕だらけの腕に注射を打つ。案の定、そのうちの一人が、無表情で自らの手首にナイフを引き、血で線を刻んでいるイカレ具合。

彼らはどうしたきっかけか、砂漠の中の板切れ一軒家に宿泊することになる。そこの家人の挙動は当然怪しい。細部は忘れたが、仲間が一人また一人と、捧げられるとしても神ならぬ単なる無為へと捧げられたように、高々と殺されて遺体を屋敷の要所要所に晒すことになるだろう。何の意味も無い。家人即ち殺人鬼に、ヒッピー風のそれなりに狂った連中がただ殺されて時には晩餐に供されるだけである。

狂気は天才、憂鬱と並んでヨーロッパ大陸のロマン主義的概念の一つであり、後にはフロイト、ユングを待って学の系に収容されそうにもなる、言葉の手錠を掛けられた囚人に等しい無害に過ぎず、そうなると狂気でも何でもないともいえるが、ここアメリカ大陸に住まうのは狂気ならぬキチガイとでも言うべきであろう。心的現象が一切否定されたところで殺人と料理の区別無く、誰にも知られぬパーティが人食一家で慎ましやかに行われるのみである。しかも平和なキチガイである。積極的に殺人に出向くことなく、偶然の訪問客を血祭りに上げるだけである。周りには人家も村落も無いので誰にも知られはせぬ。決して人懐っこくは無いが笑いはしつつ、おもむろに手にした鉈をたいして旨そうでも無い食材あるいは人材の脳天に打ち下ろす。

ラスト、それこそ延々と、森や道を逃げ惑うヒッピーかぶれの女の後を、ひたすら殺人鬼が牛屠殺用のハンマーを持って追いかける。これが恐ろしく長い。女は、画面で言えばただ横に横にこけつまろびつしながら必死に、恐怖からも引きちぎられたように絶叫し続けながらひたすら走り、それを殺人鬼は執拗に追い続けるのみである。音楽も全編に渡って、卑屈な虫がキュウキュウ踏み潰されて鳴いているような電子音が控え目ながら連続するだけである。あわや捕まりそうになった瞬間、まさしく偶然通りかかった軽トラックの荷台に乗り込み、女は殺人鬼から逃げ延びる。化け物は結局退治されることは無い。助かったのも一重に偶然による。女は助かってからも、安堵だとか恐怖の余韻だとかの要因も全身も吐き出すように、それこそもう無茶苦茶に泣き叫び続け、映画は唐突に閉じた。(退治されぬ化け物の系譜を、ゴジラも含めて論じると面白いかも知れぬが、そのへんは6月23日紹介の本をご参考ください。)

サイケデリアを語る上で重要な以下の概念(思いついたら加筆予定)がこの映画から髣髴された。

①この殺伐。

②すさんだ感じ。

③ささくれ立った感じ。

④ヨーロッパでは生まれぬ、アメリカ大陸という土地に根差してこそ生まれはしたが影響は受けぬ白人の新種のキチガイ。

⑤徹頭徹尾白人的なキチガイ。

⑥変態。

⑦絶対に品は悪い。下品。

⑧アメリカ砂漠性の乾き。

⑨凶暴。

⑩虫が肉を食うようなおぞましさ。肉に対する昆虫上位。

⑪なりふり構わぬ。

⑫文化や自然に根差しながらも、継承性、遺伝性が無いキチガイ。

⑬男たちの顔が皆、異なる。

⑭反ロマン主義的キチガイ。

⑮継承性はないが各地で突発、点在するキチガイ。

⑯錆びてこぼれた、切れ味の悪い刃で生きた肉を切ろうとする無謀。

⑰知性よりも痴性。

⑱普段は眠っていそうな、家畜を屠殺するように人に対する禍々しくも平和なキチガイ。

⑲陽だまりで穏やかに憩うキチガイたち

⑳フラワー

PR

「steve reich/different trains」 2008年7月5日 友引 便秘

昨晩、重労働がこたえた体をしばらく暗闇に横たえ、蛸の刺身で晩酌傾ける自堕落のままにNHK芸術劇場、毎週オペラだの現代演劇などを長時間に渡って流す贅沢な番組であるが、何だか懐かしいかな、ミニマルミュージックを演奏していた。2ヶ月前のNHKホールでの公演の模様。中央ピアノの、灰色のキャップを被ったのはスティーブ・ライヒ。失礼ながら、まだご存命であったか、と思った。そういえばブーレーズはどうしているのだろう、調べれば分かることながら、億劫でもある。単簡なフレーズの単調な反復は各地の民族音楽に聴かれるが、、ライヒ、フィリップ・グラス、テリー・ライリーのアメリカミニマル3人衆が60年代に風靡させたミニマルは、どこまでも等速であることで高速へ走りこむが民族的共同体的祝祭的高揚を禁ずる抑制が統御する理性に価値を置く、作曲という概念に基づき古典から営々築かれた西洋現代音楽の立場を堅持している。

初期ミニマルとして定置されがちなサティのヴェクサシオンの、音楽を速度からも解き放つ、はっきり制度に立ちはだかる破壊の内心や、ロシア革命前後に欧米各地で勃興したダダが半世紀近く遅れて戻ってきた感のある60年代アメリカのフルクサス運動の中で、例えばラ・モンテ・ヤングがやっていたような、90年代音響派的文脈においてドローンなどと呼ばれもする音の間延びとその重なりの、やはり世渡りが苦手そうな試みとは異なって、ミニマルは、後にマイケル・ナイマンやジョン・アダムズ、近藤譲らの叙情的展開をも許す軽やかさが世論には受けていたようだった。そうした流通性が80年代ポストモダニズム、ニューアカデミズム文脈で、やたらとミニマルミュージックを席巻させていたなあ、と、NHK聴取しながら素朴な感想を思った。この時代、文学も建築も美術もミニマルであった。ミニマルが、遊戯性と批評性と体制と反体制を超臨界させる差異と反復概念を、ファッションのようにあるいはファッショのように適用されて持て囃された挙句、その引き潮後に残ったのは反動的な物語肯定という無惨である。現代音楽が今更、調性回帰してどうする。昨今の、長年批評から否定されてきた怨念を晴らすかのような出版業界の、資本の論理の威を借りたなりふり構わぬ猛烈な村上春樹肯定には見苦しいものがある。

と、そこへ、聞き覚えのある曲が演奏され始めた。ああ、different trains。持っている。日々物欲と対峙している数寄者の小生だから所有への衒いは無い。ミニマルな列車が、戦前から戦後を結んでいた。私たちは、長々と続く貨物列車を見るたびに、それには焼印される前の人びとが充填されており、そしてアウシュビッツ・ビルケナウへ続くものと、まずは黙祷しなければならない。

またしても「悪魔のいけにえ」に入れなかったが、フルクサスに触れられたので少しは近づいたと思っていただきたい。いずれにせよ、ロックだけでロックを語ることは不可能なのだから。そういえば、ライヒが多用するマリンバのような打楽器、使い方は異なるがザッパの初期、中期の楽曲にも変態的アレンジでよく使われていた。

steve reich/different trains・kronos quartet/electric counterpoint・pat metheny(1989)nonesuch wpcs-5053

初期ミニマルとして定置されがちなサティのヴェクサシオンの、音楽を速度からも解き放つ、はっきり制度に立ちはだかる破壊の内心や、ロシア革命前後に欧米各地で勃興したダダが半世紀近く遅れて戻ってきた感のある60年代アメリカのフルクサス運動の中で、例えばラ・モンテ・ヤングがやっていたような、90年代音響派的文脈においてドローンなどと呼ばれもする音の間延びとその重なりの、やはり世渡りが苦手そうな試みとは異なって、ミニマルは、後にマイケル・ナイマンやジョン・アダムズ、近藤譲らの叙情的展開をも許す軽やかさが世論には受けていたようだった。そうした流通性が80年代ポストモダニズム、ニューアカデミズム文脈で、やたらとミニマルミュージックを席巻させていたなあ、と、NHK聴取しながら素朴な感想を思った。この時代、文学も建築も美術もミニマルであった。ミニマルが、遊戯性と批評性と体制と反体制を超臨界させる差異と反復概念を、ファッションのようにあるいはファッショのように適用されて持て囃された挙句、その引き潮後に残ったのは反動的な物語肯定という無惨である。現代音楽が今更、調性回帰してどうする。昨今の、長年批評から否定されてきた怨念を晴らすかのような出版業界の、資本の論理の威を借りたなりふり構わぬ猛烈な村上春樹肯定には見苦しいものがある。

と、そこへ、聞き覚えのある曲が演奏され始めた。ああ、different trains。持っている。日々物欲と対峙している数寄者の小生だから所有への衒いは無い。ミニマルな列車が、戦前から戦後を結んでいた。私たちは、長々と続く貨物列車を見るたびに、それには焼印される前の人びとが充填されており、そしてアウシュビッツ・ビルケナウへ続くものと、まずは黙祷しなければならない。

またしても「悪魔のいけにえ」に入れなかったが、フルクサスに触れられたので少しは近づいたと思っていただきたい。いずれにせよ、ロックだけでロックを語ることは不可能なのだから。そういえば、ライヒが多用するマリンバのような打楽器、使い方は異なるがザッパの初期、中期の楽曲にも変態的アレンジでよく使われていた。

steve reich/different trains・kronos quartet/electric counterpoint・pat metheny(1989)nonesuch wpcs-5053

「萩焼紀行」 2008年6月28日 大安 一本糞

トビー・フーバーの「悪魔のいけにえ」を思い起こす事からサイケ論議を地ならしする予定でしたが、萩焼紀行執筆による疲れから、勝手ながら今週はお休みいたします。お楽しみの皆様にはもうしわけなく存じます。

ロック好きの方も、時には焼物を愛でてみてはいかが? →萩焼紀行へ http://www.ab.auone-net.jp/~kohyo-0/higou/hagi.html

ロック好きの方も、時には焼物を愛でてみてはいかが? →萩焼紀行へ http://www.ab.auone-net.jp/~kohyo-0/higou/hagi.html

「悪魔のいけにえ」 2008年6月23日 赤口 空腹

母国の言葉を禁じられた黒い民が、幾度もその誇りを奮い起こして脱走、反乱を企てながら白人の鞭と銃器で潰されていく突発を尻目に、生かさず殺さずの日々の奴隷労働の中から疼くようにして思わず絞り出された言葉に成らぬうめきが、まるで歌の、ブルースの起源であるかのように前週記載したが、それをいぶかしく思った読者もいるだろう。

歌にしても音楽にしても、そして言葉にしても、その起源の存在を予め措定することは他ならぬ主体が構成する物語に過ぎず、かつ主体を保証する仕組みをも内在させる都合のよい物語であり制度である。しかしこれに抗うのも容易でないだろう、抗いも制度の弁証法に組み込まれる物語なのだから、と。

分かりきったことを改めて言う、さらにそれを積み重ねることが何らかの展開をもたらす滑落があるやもしれぬと、丸山眞男の講義録をつらつら拾い読みするまでもなく希望しないでもないが、ここはただ黙るしかあるまい。ただ、思わずうめいた声ならぬ音が声へと承認されたり、半端なマッドサイエンティストが意識のフライング実験中にドラッグに絡んで開かれたドアdoorsがサイケデリアの始まり云々は、この際どうでもよかった、と記すに留めたい。(その半端具合も、ザッパの言うチープネス、あるいはスーザン・ソンタグの言うキャンプ、飛んでトマス・ピンチョンの諸作に通ずるかもしれぬから油断はできないが。)サイケのサイケたるを体現したザッパは自身のみならずメンバーにもドラッグを禁じたのは、人間のめまぐるしい意識ほどドラッグにまさるケミカルは無いことを知っていたからだし、プロレタリア独裁の名の下に振るわれた権力のように、夢の記述が権力化していったシュルリアリズム旋風にあってホアン・ミロは夢をカンバスに投影することを自らに禁じ、白昼の日常から混沌を見出す画家としての基礎を備えていた。

さて、アメリカのホラー映画「悪魔のいけにえ」である。1974年、トビー・フーバー監督脚本。まだ音楽は遠い。サイケを語るにはこの映画がちょうど良い。時代的にはサイケ全盛からやや下るが、たいした問題ではない。藤子不二雄A先生もかつてこの映画を大絶賛しておられた。この映画はツタヤには置いてないだろう。10年前だったら、少しレベルの高いフタバ書店ソフトピアにはごくたまに置いてあったが、昨今のレンタル屋のソフトの質の低下著しく、インターネットで購入するしか鑑賞する手立ては無いかもしれない。アナログレコードからCDへ、あるいはVHSビデオテープからDVDなどへハードが移行するのはよいが、その都度ソフトの質が落ちるのは問題である。旧記録媒体の全てが一挙に新記録媒体に移るのは困難なのは致し方ないが、移行の際の選択の際に、目立たぬ傑作が振り落とされて歴史の藻屑と消える可能性が生ずるようである。音楽業界ではようやくここ10年ぐらいで、人知れず偲ぶしかなかった傑作の相次ぐCD復刻が進んでいるようであるが、それでも消えていった音源も多いだろう。音楽を景気づけ程度に聴く人はモバイルの発達のおかげでわざわざCDを買わなくなった半面、日々音楽と対峙している真の数寄者は、配信されて利益の出るようなコンビニ音楽では飽き足らずレコード、CDをきっちり買って聴く。その傾向にやっと気付いた音楽産業が続々CD復刻を打ち出しており、喜ぶべき良い傾向である。映像産業も見習うべきである。

疲れたので今日はこれまで。次週、ブリティッシュマージービートをさりげなく無視しながら、「悪魔のいけにえ」を下地としてサイケデリアに肉迫します。洋泉社「カルト・ムービーズ」佐々木敦+キーワード事典編集部編 に、この映画が連なる文脈の詳細を論じた章がある。できれば予習されたし。乞うご期待。

歌にしても音楽にしても、そして言葉にしても、その起源の存在を予め措定することは他ならぬ主体が構成する物語に過ぎず、かつ主体を保証する仕組みをも内在させる都合のよい物語であり制度である。しかしこれに抗うのも容易でないだろう、抗いも制度の弁証法に組み込まれる物語なのだから、と。

分かりきったことを改めて言う、さらにそれを積み重ねることが何らかの展開をもたらす滑落があるやもしれぬと、丸山眞男の講義録をつらつら拾い読みするまでもなく希望しないでもないが、ここはただ黙るしかあるまい。ただ、思わずうめいた声ならぬ音が声へと承認されたり、半端なマッドサイエンティストが意識のフライング実験中にドラッグに絡んで開かれたドアdoorsがサイケデリアの始まり云々は、この際どうでもよかった、と記すに留めたい。(その半端具合も、ザッパの言うチープネス、あるいはスーザン・ソンタグの言うキャンプ、飛んでトマス・ピンチョンの諸作に通ずるかもしれぬから油断はできないが。)サイケのサイケたるを体現したザッパは自身のみならずメンバーにもドラッグを禁じたのは、人間のめまぐるしい意識ほどドラッグにまさるケミカルは無いことを知っていたからだし、プロレタリア独裁の名の下に振るわれた権力のように、夢の記述が権力化していったシュルリアリズム旋風にあってホアン・ミロは夢をカンバスに投影することを自らに禁じ、白昼の日常から混沌を見出す画家としての基礎を備えていた。

さて、アメリカのホラー映画「悪魔のいけにえ」である。1974年、トビー・フーバー監督脚本。まだ音楽は遠い。サイケを語るにはこの映画がちょうど良い。時代的にはサイケ全盛からやや下るが、たいした問題ではない。藤子不二雄A先生もかつてこの映画を大絶賛しておられた。この映画はツタヤには置いてないだろう。10年前だったら、少しレベルの高いフタバ書店ソフトピアにはごくたまに置いてあったが、昨今のレンタル屋のソフトの質の低下著しく、インターネットで購入するしか鑑賞する手立ては無いかもしれない。アナログレコードからCDへ、あるいはVHSビデオテープからDVDなどへハードが移行するのはよいが、その都度ソフトの質が落ちるのは問題である。旧記録媒体の全てが一挙に新記録媒体に移るのは困難なのは致し方ないが、移行の際の選択の際に、目立たぬ傑作が振り落とされて歴史の藻屑と消える可能性が生ずるようである。音楽業界ではようやくここ10年ぐらいで、人知れず偲ぶしかなかった傑作の相次ぐCD復刻が進んでいるようであるが、それでも消えていった音源も多いだろう。音楽を景気づけ程度に聴く人はモバイルの発達のおかげでわざわざCDを買わなくなった半面、日々音楽と対峙している真の数寄者は、配信されて利益の出るようなコンビニ音楽では飽き足らずレコード、CDをきっちり買って聴く。その傾向にやっと気付いた音楽産業が続々CD復刻を打ち出しており、喜ぶべき良い傾向である。映像産業も見習うべきである。

疲れたので今日はこれまで。次週、ブリティッシュマージービートをさりげなく無視しながら、「悪魔のいけにえ」を下地としてサイケデリアに肉迫します。洋泉社「カルト・ムービーズ」佐々木敦+キーワード事典編集部編 に、この映画が連なる文脈の詳細を論じた章がある。できれば予習されたし。乞うご期待。

「ハラー」 2008年6月14日 先負 便秘

身包み剥がされた誇り高い黒い民が、親と子、夫と妻、友人や同じ部族、習慣、言葉から引き離されて、繰り返すが素裸で、後ろ手に縛られ、両端が又になったところに自分とは異族の黒人を括りつけられて、無論のように自分の首も括られて、締まった足首を噛む鎖には砲丸を引き摺り引き摺り、内陸の村から、海岸まで、歩かされる。辿り着く前にその3割の人が斃れるだろう。その後ガレー船でマッチ箱の中のマッチのように鮨詰めにされ、疫病や相次ぐ拷問で圧死するだろう。

呆れるほど傲慢極まりない白人どもが、先住民がいるにも関わらず新大陸と騒ぎその先住民に何の断りも無く移住するばかりか、侵略殺戮繰り返すアメリカ大陸に、黒い民らが到着後は、鎖で戒められたまま台の上に乗せられ、つまり市場で、売買される。

蒸気機関は無くとも生活の充足した、歌と踊りと音楽と牧畜の民を奴隷貿易という、美名にすらならぬ人種ホロコーストで蹂躙する白人の残虐性は、人権意識が未発達だったからと、歴史をさも自然的対象のように見なしてその恣意的な歴史観に自己責任を転嫁できる類ではないだろう。いつの時代でも肉親が鞭打たれ逆さ吊られ焼き鏝当てられ舌引き抜かれて殺されれば憤りと激しい悲しみがあり、それを以ってしても白人の嗜虐を排撃できぬとならば人間に言葉は要らない。

私たちは生者のことよりも死者のことを思い続けなければならない、と気落ちしながらも強靭に、その思いへ没入する夜想である。

人生一生、通夜である。

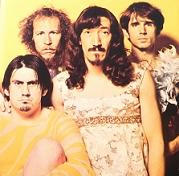

サイケデリアを語る前に、矢張り、黒い人びとの、ブルースの原初「ハラー」、言葉に成らぬ嗚咽、嘆きの声が、指先を血まみれにする南部の綿花畑から聞こえてきたのだから仕様が無い。畑の脇のハナミズキの木には、後ろ手に縛られその結び目から吊るされた裸の黒人男性から、流れにくい血が滴り落ちて遺体に陰の実質を作る。まだまだ、左の、顔がそれぞれ異なる当たり前が奇蹟の様にはっきりとある男たちの音楽からは遠い。

「ハラー、ハラー・・・」

呆れるほど傲慢極まりない白人どもが、先住民がいるにも関わらず新大陸と騒ぎその先住民に何の断りも無く移住するばかりか、侵略殺戮繰り返すアメリカ大陸に、黒い民らが到着後は、鎖で戒められたまま台の上に乗せられ、つまり市場で、売買される。

蒸気機関は無くとも生活の充足した、歌と踊りと音楽と牧畜の民を奴隷貿易という、美名にすらならぬ人種ホロコーストで蹂躙する白人の残虐性は、人権意識が未発達だったからと、歴史をさも自然的対象のように見なしてその恣意的な歴史観に自己責任を転嫁できる類ではないだろう。いつの時代でも肉親が鞭打たれ逆さ吊られ焼き鏝当てられ舌引き抜かれて殺されれば憤りと激しい悲しみがあり、それを以ってしても白人の嗜虐を排撃できぬとならば人間に言葉は要らない。

私たちは生者のことよりも死者のことを思い続けなければならない、と気落ちしながらも強靭に、その思いへ没入する夜想である。

人生一生、通夜である。

サイケデリアを語る前に、矢張り、黒い人びとの、ブルースの原初「ハラー」、言葉に成らぬ嗚咽、嘆きの声が、指先を血まみれにする南部の綿花畑から聞こえてきたのだから仕様が無い。畑の脇のハナミズキの木には、後ろ手に縛られその結び目から吊るされた裸の黒人男性から、流れにくい血が滴り落ちて遺体に陰の実質を作る。まだまだ、左の、顔がそれぞれ異なる当たり前が奇蹟の様にはっきりとある男たちの音楽からは遠い。

「ハラー、ハラー・・・」

「frank zappa, the 13th floor elevators」 2008年6月8日 先負 20代最終日

古本屋で200円で購入したばかりで読字中の、島尾敏雄の日の移ろいという小説、中公文庫のうたい文句を写せば、心塞ぐ思いの日々、人びとをどこか拒否する心、ながく「私」にはりついていて、決して離れようとはしない、執拗な欝。とある。

残ることしかなかった記憶が薄まりを気付き始める過敏に慄くその風向きにロックがつくばい始めたのも誤魔化すまい、ありふれた日記形式に頓着するないしは無頓着な態度を選ぶような分別も空滑りの済し崩しを祝う間もなく、やはり諦めに過ぎぬ陳腐であった。

しかし日の移ろいは、過去めいていながら切実な現在の経験の執拗があるが、ロック聴取の記憶が生きる糧でなくなりつつある赤裸々を認めまいとするかぎり、あの濃密な、通夜のごとき往生への安堵と生前への花咲話に至りはしないだろう。

最早私が居たのかすら分からぬが聴いていた事は記憶とも幻聴ともつかぬ降り注ぎようで朧なるロック史は依然として、日の移ろいに近いものになりそうだと察するのも、単に未練が交流嫌いの拘泥を起こしているだけではないか、と揶揄されると悄然する私は、結局きっかけをわすれて、そもそもロックは恥の、あるいは恥知らずの音楽であった、と、反論の目的も度忘れして反応するぐらいには、まだロックを覚えていた。

音楽を書きたいのではない、音楽はただ聴けばよいし、更には好きな音楽を好きなように聴くことが音楽を、ひいてはロックを聴くことでもなかった事を、白状するほどに薄れる記憶も淡冷めながら蛍火のごとく明滅する夜半である。

それだけではない、と奮して間もなく、思い出すのでも対象を経験するのでもないような、まぎれもなく聴こえてくるに伴いさかしまな積極も否定できぬ受容が唆す。

まずは2つ、サイケデリアの鐘が鳴り始めた・・・

frank zappa/the mothers of invention "we're only in it for the money"(1968) rykodisc rcd 40582/3

the 13th floor elevators/the psychedelic sounds of the 13th floor elevators(1966)fuel2000 302 061 3202

frank zappa/the mothers of invention "we're only in it for the money"(1968) rykodisc rcd 40582/3

frank zappa/the mothers of invention "we're only in it for the money"(1968) rykodisc rcd 40582/3

frank zappa : guitar, piano, weirdness & editing.

billy mundi : drums, vocal, yak & black lace underware.

bunk gardner : all woodwinds, mumbled weirdness.

roy estrada : electric bass, vocals, asthma.

don preston : retired.

jimmy carl black : indian of the group, drums, trumpet, vocals

ian underwood : piano, woodwinds, wholesome.

euclid james motorhead sherwood : soprano & baritone saxophone, all purpose weirdness & teen appeal.

suzy creamcheese : telephone.

dick barber : snorks.

残ることしかなかった記憶が薄まりを気付き始める過敏に慄くその風向きにロックがつくばい始めたのも誤魔化すまい、ありふれた日記形式に頓着するないしは無頓着な態度を選ぶような分別も空滑りの済し崩しを祝う間もなく、やはり諦めに過ぎぬ陳腐であった。

しかし日の移ろいは、過去めいていながら切実な現在の経験の執拗があるが、ロック聴取の記憶が生きる糧でなくなりつつある赤裸々を認めまいとするかぎり、あの濃密な、通夜のごとき往生への安堵と生前への花咲話に至りはしないだろう。

最早私が居たのかすら分からぬが聴いていた事は記憶とも幻聴ともつかぬ降り注ぎようで朧なるロック史は依然として、日の移ろいに近いものになりそうだと察するのも、単に未練が交流嫌いの拘泥を起こしているだけではないか、と揶揄されると悄然する私は、結局きっかけをわすれて、そもそもロックは恥の、あるいは恥知らずの音楽であった、と、反論の目的も度忘れして反応するぐらいには、まだロックを覚えていた。

音楽を書きたいのではない、音楽はただ聴けばよいし、更には好きな音楽を好きなように聴くことが音楽を、ひいてはロックを聴くことでもなかった事を、白状するほどに薄れる記憶も淡冷めながら蛍火のごとく明滅する夜半である。

それだけではない、と奮して間もなく、思い出すのでも対象を経験するのでもないような、まぎれもなく聴こえてくるに伴いさかしまな積極も否定できぬ受容が唆す。

まずは2つ、サイケデリアの鐘が鳴り始めた・・・

frank zappa/the mothers of invention "we're only in it for the money"(1968) rykodisc rcd 40582/3

the 13th floor elevators/the psychedelic sounds of the 13th floor elevators(1966)fuel2000 302 061 3202

frank zappa : guitar, piano, weirdness & editing.

billy mundi : drums, vocal, yak & black lace underware.

bunk gardner : all woodwinds, mumbled weirdness.

roy estrada : electric bass, vocals, asthma.

don preston : retired.

jimmy carl black : indian of the group, drums, trumpet, vocals

ian underwood : piano, woodwinds, wholesome.

euclid james motorhead sherwood : soprano & baritone saxophone, all purpose weirdness & teen appeal.

suzy creamcheese : telephone.

dick barber : snorks.